国際交流集会を実施しました。予め中国、ミャンマー、ベトナムの国クイズを作成し、放送を通して取り組みました。

音楽集会を実施しました。事前に収録したビデオで「にじ」の歌を手話を使って取り組みました。全校がそろって歌うことはできませんが、各クラスでビデオを見ながら、手話を学びました。

5年、社会科の学習「気温と降水量」についてグラフや表を使って、地域の特徴を推察し、ノートにまとめました。

3年生の学級園には、えだまめ、ナス、キュウリ、ピーマンなどの野菜を育てています。それぞれ実をつけて大きくなってきました。

1年の国語では「大きなかぶ」の学習に入りました。導入として「大きなかぶ」のエプロンシアターを行いました。みんなで力を合わせて、大きなかぶがエプロンから抜けた時は、子どもたちから歓声があがりました。

講師を招致して、「古代から教室へのメッセージ」という学習をしました。縄文時代、弥生時代、古墳時代の土器をどのように使用したのか、土器を比較しながら観察しました。児童たちは、わくわくしながら実物を手に取って調べ、考えまとめていました。

水無月に入りました。校庭か学級園の草花や木々は生長が見られ、実をつける様子がうかがわれます。児童たちは、「〇〇が大きくなりました。」「△△の花が咲きました。」と様々な発見をしています。

本日の朝は「読み聞かせ集会」を行いました。

校長先生に詩を読んでいただき、子どもたちはその言葉を聴きながら想像を膨らませていました。

読んでいただいた詩は、まど みちお さんの「あめの おと」です。

詩の読み聞かせの後、子どもたちは

(1)強い雨の音

(2)やさしい雨の音

それぞれどんな表現があるか、書き出してみました。

いろいろな、雨の音集め。

「ぽつぽつ」、「ザーザー」、「しとしと」・・・

どんな音が集まったでしょうか。

今日は午前中に4・5・6年生がプール清掃をしてくれました。

昨年はプールを使用できなかったので、2年分の清掃でした。

とても大変でしたが、子どもたちはみんな一生懸命に清掃をしてくれました。

本当に素晴らしかったです!ありがとうございました!

地震による 避難訓練を実施しました。避難のしかたでは、危険な場所はないか、安全な経路はどこかを考えながら行動しました。「お・か・し・も・ち」を合言葉に、命を守る行動とは何かを学びました。。

学校司書の先生による「百科事典の使い方」の学習を行いました。百科事典の「背表紙・はしら・つめ」をキーワードに沿って使い方を学びました。

毎週木曜日は、全校読書を実施しています。各自が読書をしたり、教職員や地域のボランティアさんが読み聞かせをしたり、様々な形態で行っています。今日は、エプロンシアターで「大きなかぶ」を2年生の教室で行いました。1年生の国語で学習した内容なので、子どもたちはエプロンから出てくるパペットを見ながら、ストーリーを想起していました。

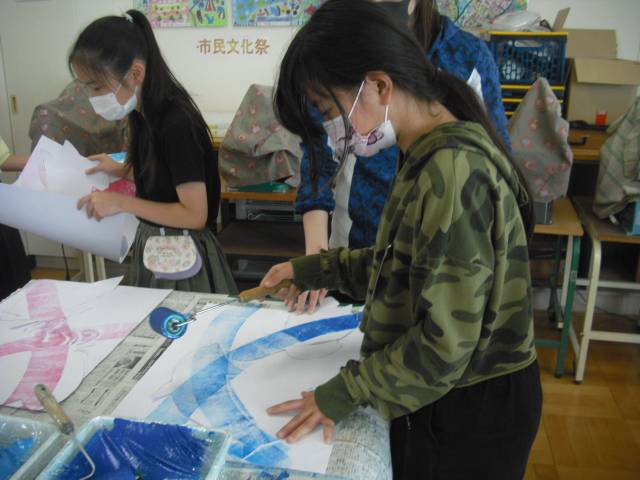

図画工作の「ローラー大ぼうけん」では、版画ローラーを使って、様々な色を組み合わせながら取り組みました。

学校図書館では、季節に関連した掲示やおすすめの本の紹介を行っています。来週はもう6月、梅雨の季節に入ります。

5月26日、彦糸小学校、彦郷小学校が彦糸中学校へ行き、あいさつ運動を実施しました。爽やかな青空と同じように正門をくぐる生徒と明るいあいさつが交わされていました。

5年生の教室には、メダカの水槽があり、子どもたちが大事に育てています。先日、水草を見たら卵が産みつけられていました。そっとあみですくって、コップに入れました。しばらくたって見たら、なんと卵からメダカの赤ちゃんが生まれていました。5mmにも満たない稚魚ですが、今も大事に育てています。

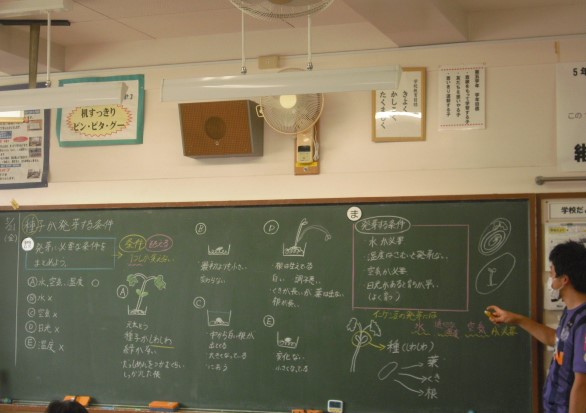

5年、社会科「水害からくらしを守るための人々の協力」では、図や地図を活用した授業を行いました。また、理科「発芽の条件」では、実験結果から何が必要なのか各自が考えて発言していました。

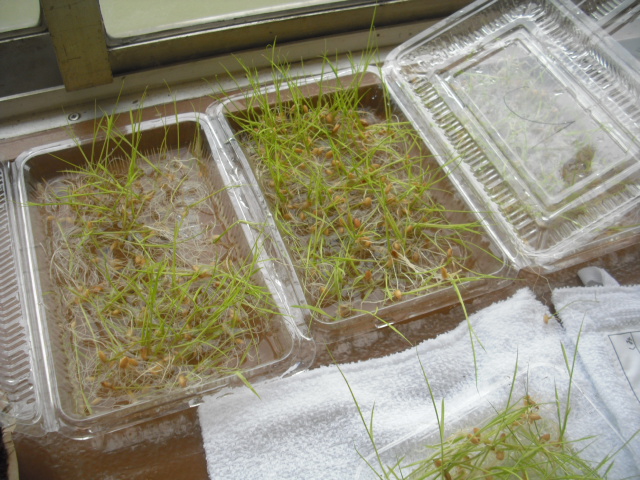

3年生の学級園です。なす、とまと、きゅうり、えだまめの生長が見られます。5年生の理科ではインゲン豆の発芽の実験をしたり、コメを発芽させたりしています。稲は、生長したらバケツに植え替えていきます。

新学期が始まって早1か月半が過ぎました。子どもたちは、1年生を迎える会、新体力テスト、交通安全教室等に取り組んでいます。本校では、一人一鉢運動を行っています。1年生は、朝顔とスイトピーの種を植え芽が出始めました。ほかの学年は、ポンポンアスターやマリーゴールドを種から育て、その後、一人一鉢に植え替えをします。一人一人が植物を育てる過程の中で大切に育てる気持ちの育成へつながっていくことでしょう。